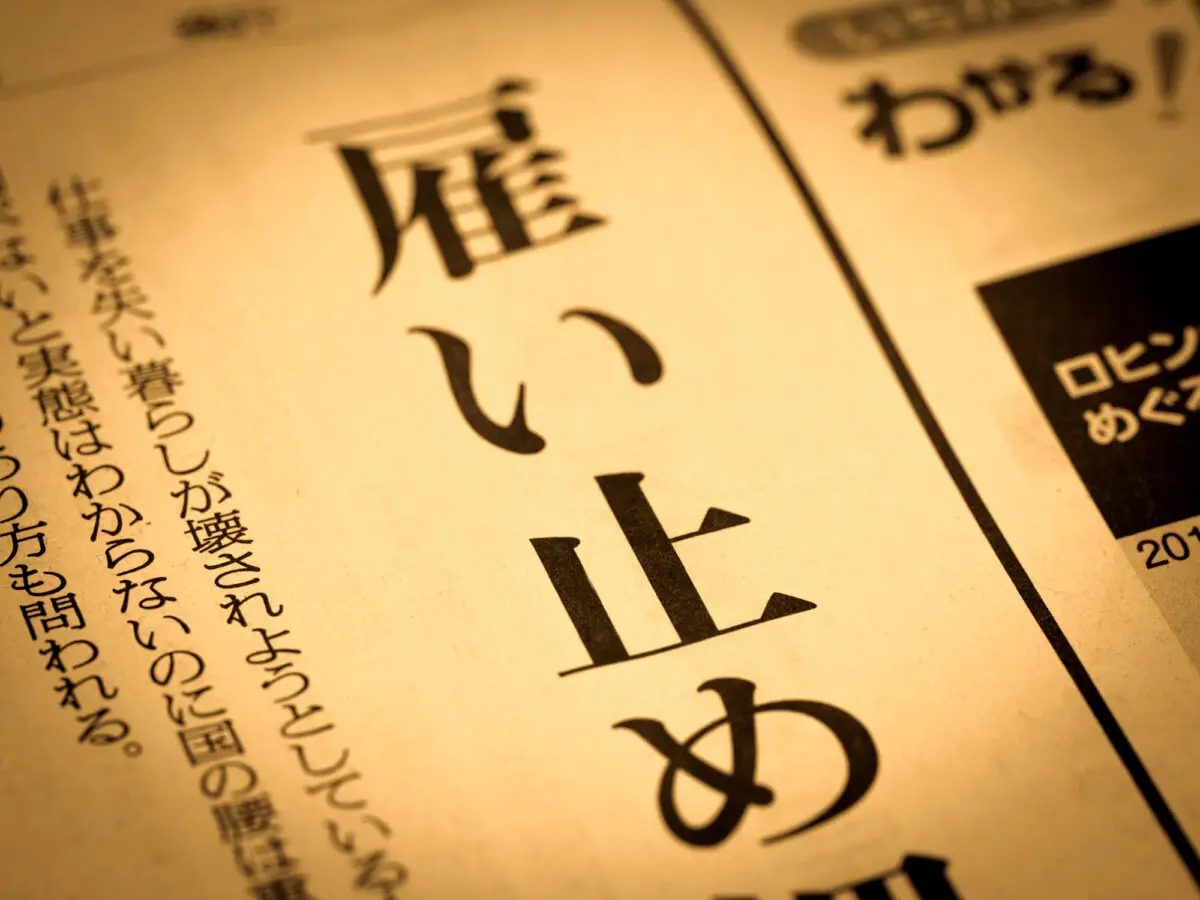

大学や公的研究機関の任期付き契約(ポスドク、特任教員、非常勤講師など)に特化して、雇止め(契約更新拒否)に備えるための実務的手引き。判例解釈、証拠収集、手続きの流れ、再就職までを網羅。

1. 雇止めとは(大学特有の事情)

雇止めとは、有期雇用契約の満了に際して雇用者側が契約更新を行わないことをいい、大学・研究機関ではポスドク、特任研究員、特任助教、非常勤講師などで頻繁に起こります。アカデミア特有のポイントは以下です。

- 任期と研究資金依存:雇用は外部資金(科研費、共同研究費、企業研究資金)に依存することが多く、資金の有無が更新に直結します。

- 教育・研究評価の曖昧さ:評価基準が明文化されていない場合が多く、期待権の主張がしやすい一方で合理性争点が生じやすい。

- 慣行と暗黙の了解:教授・研究室長の「口約束」が更新期待を生むケースがあり、証拠の有無が争点になります。

ポイント:大学教員の雇止め争いでは「過去の更新状況」「教授や人事の発言記録」「研究費の扱い」など、大学特有の事実関係を整理することが勝敗を分けます。

2. 重要な法制度と大学特有の適用例

2-1. 無期転換ルール(労働契約法)

有期労働契約の反復更新が通算して5年を超えた場合、労働者は無期転換の申し込みができます。ただしアカデミアには「任期制の特例」や研究職向けの慣行があり、研究機関との個別合意や特別規程が問題になります。無期転換の可能性を検討する際は、契約書の記載、更新歴、研究費・プロジェクトの契約条件を詳細に確認してください。

2-2. 労働契約法19条(雇止め法理)

労働契約法19条は、雇止め(更新拒否)が社会通念上合理的かを判断するための法理を示しています。判断要素は典型的に次の5点です。

- 契約期間・更新の回数

- 契約の継続について労働者に期待を抱かせる使用者の言動の有無

- 雇止めの理由の合理性

- 雇用継続に伴う不利益・利益の均衡

- 社会通念上の相当性

大学の現場では、教授による「今後も継続するつもりだ」等の発言が期待権に当たるかが争点になります。口頭発言は証拠化(メール、会議議事録、学生や同僚の証言)しておくことが重要です。

2-3. 労働審判・地位確認訴訟・損害賠償

雇止めに異議がある場合、①労働審判(比較的短期の解決)、②地位確認訴訟(雇用の継続を裁判で求める)、③損害賠償請求(解雇に相当する不当雇止め)などの選択肢があります。大学との争いの場合、証拠収集と専門家(労働法の弁護士)との連携が成功の鍵です。

3. 雇止めを防ぐための事前準備(実務チェックリスト)

更新の可能性があるうちにできることを一覧化しました。順に実行して証拠を残しておくことが大切です。

- 契約書の保存・精読:任期、更新条件、職務内容、報酬・研究費の取り扱いを明確に。

- 更新履歴の整理:過去の契約更新回数・期間、更新通知の文書を時系列で整理。

- 面談記録の確保:上司・教授・PI(研究代表者)との面談は日時・場所・主要発言をメールで確認する(後日の証拠になる)。

- 研究資金の契約書確認:科研費や共同研究の契約上の雇用取り扱いを確認。

- 同僚・学生の証言:必要に応じて目撃者となり得る同僚の連絡先や発言記録を保管。

- 成果物の整理:論文、成果、研究ノート、プロジェクト成果を時系列で整理して業務実績を示せるようにする。

実務テンプレート(例):面談後に「本日の打ち合わせ内容を以下のとおり確認します」メールを教授に送る習慣は、後で「継続期待」を立証する有力な証拠になります。

4. 雇止め通告後の実務的対応(初動~法的手続き)

4-1. 初動(通告直後 〜 14日以内)

- 【落ち着いて事実把握】通告の正式な文書(メール・通知)を保存。口頭のみの場合は内容確認を求め、書面化を要求する。

- 【証拠の確保】面談メモ、メール、研究費契約書、共同研究契約書、過去の更新通知を整理。

- 【相談窓口へ連絡】まずは大学の労働組合・職員相談窓口、または労働相談窓口に相談。必要なら労働問題に詳しい弁護士に初期相談。

4-2. 中間対応(2〜6週間)

- 【交渉】更新の条件や猶予期間、研究室内での代替ポジションの有無を交渉。

- 【労働審判の検討】紛争解決を急ぐ場合は労働審判を選択。弁護士と申立準備を進める。

- 【雇用継続を希望する証拠準備】論文、教育実績、指導評価、プロジェクト貢献をまとめる。

4-3. 法的手続き(1〜6ヶ月)

労働審判は比較的短期(数か月)での決着を目指せます。地位確認訴訟は期間が長く(1年以上かかることも)、裁判所に提出する書証・陳述書を綿密に準備する必要があります。

4-4. 実務のポイント

- 時間との戦い:無期転換申請や労働審判の準備は期限に注意(労基署や裁判所の手続き期日)。

- 精神面のケア:長期化することが多く、メンタルヘルスの管理も重要。職場外の相談機関を活用。

- 交渉の現実性:大学側と合意できる条件があれば和解・示談で解決するケースが多い。

5. 判例・実務事例(大学教員・研究者のケーススタディ)

以下は概略で、個別事例によって事情は大きく異なります。弁護士と一緒に個別検討してください。

事例A:反復更新→期待権認定で雇止め無効(事例要旨)

ある研究室で通算7年にわたり更新を繰り返した博士研究員が、更新拒否を不服として訴えた事例。教授の継続発言や研究費の流れから、裁判所は雇止めは社会通念上合理的でないと判断し、雇用継続を認めた。

事例B:資金不足が合理的理由と認められたケース

研究プロジェクトの外部資金が終了し、大学側が組織再編の根拠を示した場合、更新拒否が合理的と判断されることもあります。資金契約や組織的必要性の記録が重要。

事例C:口約束のみでは不十分(証拠の有無が分かれ目)

教授の口頭発言だけをもとに更新期待を主張した事例では、証拠不足とされ敗訴した例が存在します。面談確認のメール化がいかに重要かが示された事例です。

実務教訓:勝てる争いは「証拠で固める争い」。発言の記録、書面、研究費契約書、第三者の証言を体系的に準備しましょう。

6. 雇止め後のキャリア戦略(大学→次の一手)

雇止めを経験した研究者が次にとるべき選択肢を、優先度・時間軸別に整理します。

短期(即時〜3ヶ月)

- 非常勤講師や非常勤研究員の短期契約で収入を確保する

- 申請中の研究費を継続するための共同研究先を探す

- 転職エージェント(研究職・専門職に強いもの)に登録

中期(3〜12ヶ月)

- 民間企業の研究開発職・技術顧問・データサイエンティストへ転向

- 教育系の職(専門学校・企業内教育)への応募

- ポスドク・特任職の公募に再応募(採用スケジュールを把握)

長期(1年以上)

- アカデミア外でのキャリア構築(産学連携、コンサル、スタートアップ)

- 海外ポスドクや研究機関の公募を視野に入れる

- 独立研究・コンサルタントとしての活動開始

おすすめリソース(エージェント・サービス)

| 転職エージェント | 特徴 |

|---|---|

| JACリクルートメント | 理系・バイオ・ライフサイエンス系に強い、女性エージェントも多く業界トップレベル |

| ビズリーチ | ハイクラス・管理職・外資系求人が豊富、スカウト型 |

| アカリクキャリア | アカデミア・博士専門、書類通過率50%以上、専門性マッチング度が高い |

| シンシアード(Sincereed) | 知名度は低いが、非公開求人・ハイクラス特化・年収アップ率◎。 |

| エンワールドジャパン | 外資系・グローバル企業のハイクラス求人に強い。年収交渉力に定評があり。 |

| ランスタッド | 外資系・大手企業対応。スカウト型求人が多く、外資転職に強み。 |

| type転職エージェント | 幅広い業界・職種に対応、サポートが丁寧 |

| リクルートダイレクトスカウト | 国内最大級の求人数、非公開求人も多数 |

| メイテックネクスト | 製造業、エンジニア特化 |

| アージス | 外資系・日系グローバル・エンジニア向け、50代もサポート |

| タイズ | 関西メーカに特化 |

7. よくある質問(FAQ)

8. 相談窓口・資料リンク(2025年更新)

まずは相談。早期相談が解決の鍵です。以下は主な窓口例(リンクは各自の地域や制度に合わせてご確認ください)。

- 大学内:人事部・労務担当、産学連携部門、教職員組合

- 行政:都道府県労働局 総合労働相談コーナー

- 専門家:労働法専門の弁護士・司法書士(労働問題に強い事務所)

- 研究者向け支援:学会のキャリア相談窓口、博士人材ネットワーク