1. なぜいま「キャリア多様化」なのか?

日本の研究者を取り巻く環境は、2020年代後半に入り大きく変化しています。博士号取得者の就職率は依然として高学歴層の中で課題が多い一方、産業界や行政、スタートアップなどが研究人材を求める動きが強まっています。特にAI、量子技術、脱炭素、医療・ライフサイエンスの分野では「博士人材の実装力」が重視されています。

アカデミア一筋のキャリアパスが困難になる一方、民間企業での研究開発、公共政策への参画、起業・コンサルティングなど、多様なキャリアの選択肢が現実的なものとなりました。この「多様化」は、単なるアカデミア離脱ではなく、研究の価値を社会実装する新しい働き方の台頭とも言えます。

2. アカデミアにとどまるリスクと魅力

アカデミアは依然として「自由な研究環境」「専門分野の深化」が魅力です。しかし同時に、「任期付き雇用」「競争的資金依存」「教育・事務負担の増大」という課題も顕在化しています。

- リスク:雇止め・任期切れ問題、ポスト不足、昇進の不透明性。

- 魅力:研究テーマの自由、学会ネットワーク、教育活動を通じた社会貢献。

2025年時点では、多くの大学がポストを削減傾向にあり、任期制ポストが7〜10年で打ち切られる例も増えています。そのため、「アカデミアに残る覚悟」か「他セクターに移る決断」かが早期に問われる時代です。

3. 企業研究職という選択肢

企業の研究職は近年、博士人材にとって魅力的なキャリアの一つです。とくに製薬・化学・エネルギー・IT・データサイエンスなどの分野では、アカデミア出身者を積極的に採用しています。

企業研究の特徴

- 社会実装までのスピードが早い

- 研究テーマは会社方針に沿うが、リソースが潤沢

- 年収は平均でアカデミアの1.3〜1.8倍

研究者の中には「自由度が減る」と感じる人もいますが、実際には企業の方がプロジェクト推進力が高く、成果を社会に届ける喜びを感じるケースも多いです。

4. 公共・政策・NPO分野での研究キャリア

大学以外にも、政府系研究機関・政策立案機関・国際機関・NPOなどで研究者が活躍するケースが増えています。特に気候変動、社会福祉、教育政策、科学技術行政などの分野では、研究成果を社会制度に反映する「政策研究者」「リサーチアドバイザー」が求められています。

この領域の魅力は、社会的影響力の大きさと、アカデミアにはない実務的・チーム志向の研究スタイルです。

5. スタートアップ・社会実装型キャリア

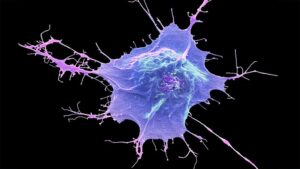

博士・研究者が起業やベンチャー参画を選ぶケースも急増しています。大学発ベンチャーは2025年時点で3,000社を超え、特にAI創薬、量子コンピューティング、材料科学系での成功例が目立ちます。

スタートアップでは、研究成果を事業化する過程に自ら関わることができ、報酬も成果連動で高水準になることがあります。反面、リスクも高く、資金調達や経営知識が必要です。

6. キャリア満足度・年収・働き方比較(2025年版)

| 分野 | 平均年収 | 仕事の自由度 | 社会的影響 | 満足度(調査値) |

|---|---|---|---|---|

| アカデミア | 550万円 | 高い | 中〜高 | 63% |

| 企業研究職 | 820万円 | 中程度 | 高い | 72% |

| 政策・公共分野 | 680万円 | 中〜高 | 非常に高い | 77% |

| スタートアップ | 変動(平均900万〜1500万) | 非常に高い | 高い | 75% |

7. 実例:分野別の多様なキャリアパス

ここでは実際にキャリアを多様化した研究者の事例を紹介します。

理系:材料科学の博士が企業R&Dへ

国立大学で博士号を取得後、企業研究職へ転身。研究テーマは制約されたが、プロジェクト推進とチーム研究の充実感を感じている。年収は1.6倍に。

人文社会系:文化政策研究者が地方自治体へ

大学で文化政策を研究していたが、地方自治体の政策担当として採用。研究成果が実際に地域施策として形になる喜びを実感。

生命科学系:大学発ベンチャー創業

基礎研究から創薬応用へシフト。知財を活かしてスタートアップ設立、シリーズAで資金調達成功。

8. キャリア戦略を立てるステップ

- 自己分析:研究テーマ・強み・価値観を言語化

- 情報収集:求人サイト・研究機関公募・OB訪問

- スキル棚卸し:専門スキルと汎用スキルを区別

- 行動計画:1年単位でキャリア移行計画を立てる

- 相談:キャリアカウンセラー・転職エージェントに相談

特に、博士人材専門の転職支援サービスを活用すると、企業側とのマッチングがスムーズになります。

9. よくある質問(FAQ)

- Q1. 企業に移ったら研究できなくなるのでは?

- A. 近年の企業研究はアカデミアと連携しながら基礎・応用両面で進んでいます。むしろテーマ設定や研究資金が安定することが多いです。

- Q2. ポスドクから政策・行政分野に移るのは難しい?

- A. 修士・博士レベルの分析力やデータ処理能力は行政機関でも高く評価されます。専門性を政策文脈で説明できると強いです。

- Q3. 起業やスタートアップはリスクが高すぎる?

- A. 失敗リスクはありますが、大学のインキュベーション制度や助成金を活用すれば安全に挑戦できます。

10. まとめ:専門性を社会に広げるキャリアを

2025年の研究者キャリアは「出口がない時代」ではなく、「選択肢が広がる時代」です。アカデミア・企業・行政・起業など多様な道を比較検討し、自分の専門性を社会にどう生かすかを戦略的に考えることが重要です。

博士号・研究経験はどこに行っても大きな資産です。重要なのは、その専門性を社会や組織の課題解決につなげる視点です。柔軟なキャリアデザインこそが、真の研究者の自由を広げる鍵となるでしょう。